パン給食のはじまり

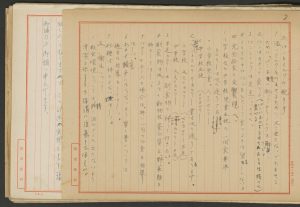

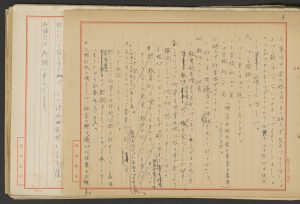

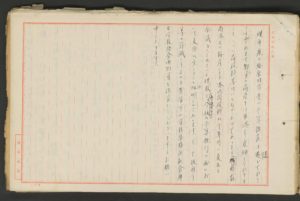

『原議綴 給食』琉球政府文教局保健体育課(R00097823B)

戦後の食糧難のなか、給食はまず粉ミルクで開始されました。これは、沖縄では1947年からはじまったアジア救済連盟(Licensed Agencies for Relief in Asia、略称LARA=ララ)による救援物資(ララ物資)によるものでしたが、1953年にララ物資が打ち切られ、代わって琉球列島奉仕委員会(Ryukyu Islands Voluntary Agency Committee、略称RIVAC=リバック)による対琉支援がスタートします。

| このリバック物資で小・中学校のパン給食が開始されたのは、1960年1月のことでした。

ここでは、リバック物資の受入れ態勢や予算措置も整わないまま、慌ただしく始まったパン給食に関するいくつかのエピソードを、文教局指導部保健体育課の『原議綴 給食』(R00097823B)から紹介します。 |

|

パンはどうやって作る?

原料となるメリケン粉の援助を受けても、パンの作り方が分かりません。そこでパン給食が開始される1ヶ月前、製パン講習会が実施されました。

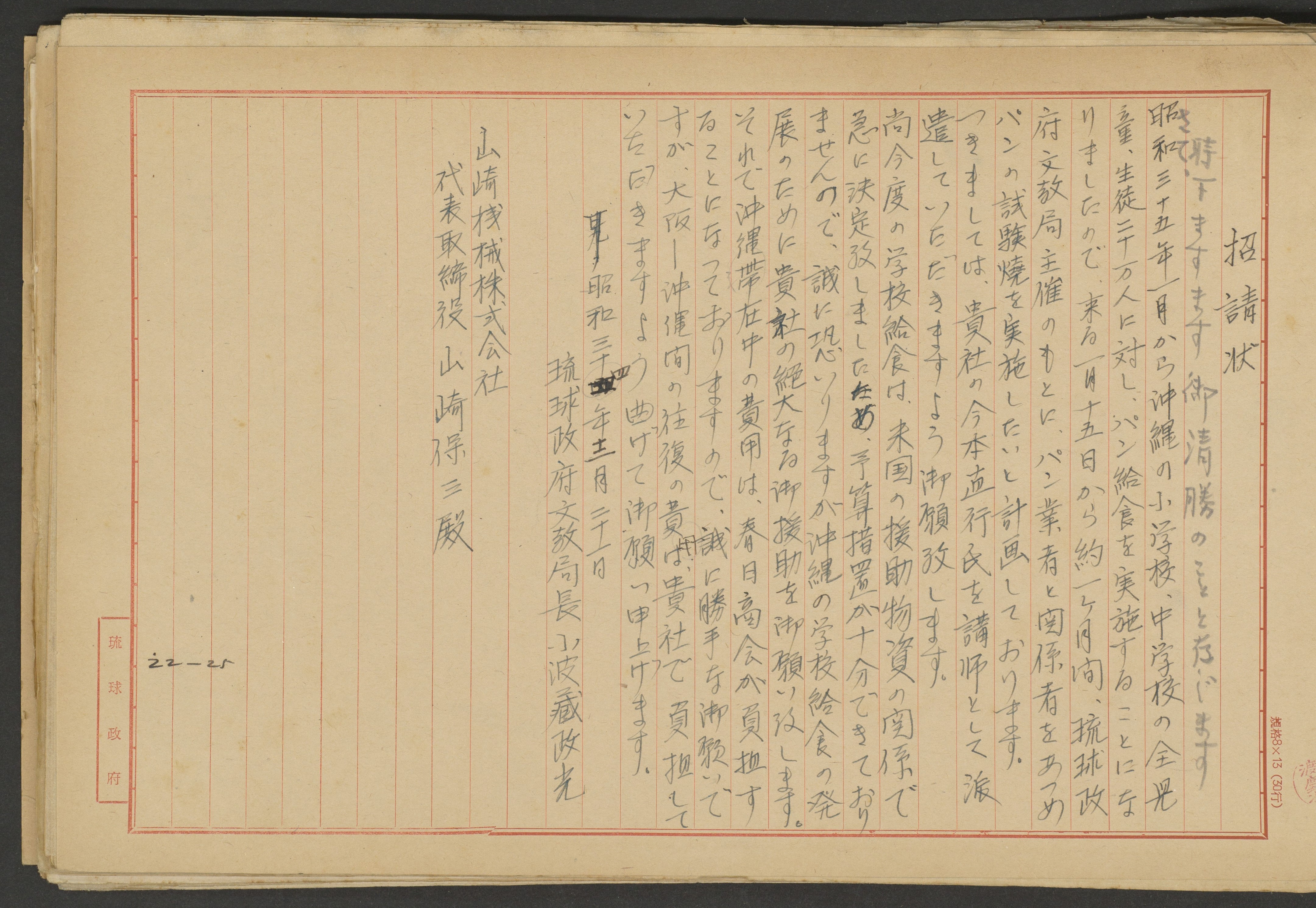

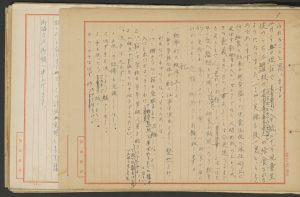

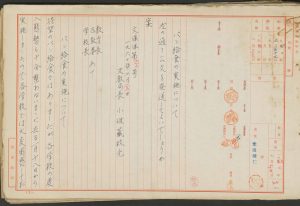

下の文書は「講師招聘に関する協力方依頼について」です。パン講習会の講師を本土から招くため、1959年12月に作成されました。

|

|

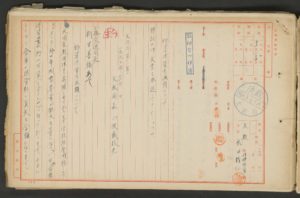

左の山崎機械株式会社宛ての招請状には、「今度の学校給食は、米国の援助物資の関係で急に決定致しましたため、予算措置が十分できておりませんので」とことわり書きを入れた後、「誠に勝手な御願いですが、大阪―沖縄間の往復の費用は、貴社で負担していただきますよう曲げて御願い申上げます」とあります。いきなりのパン給食開始で、講師を招くための予算もなかったようです。

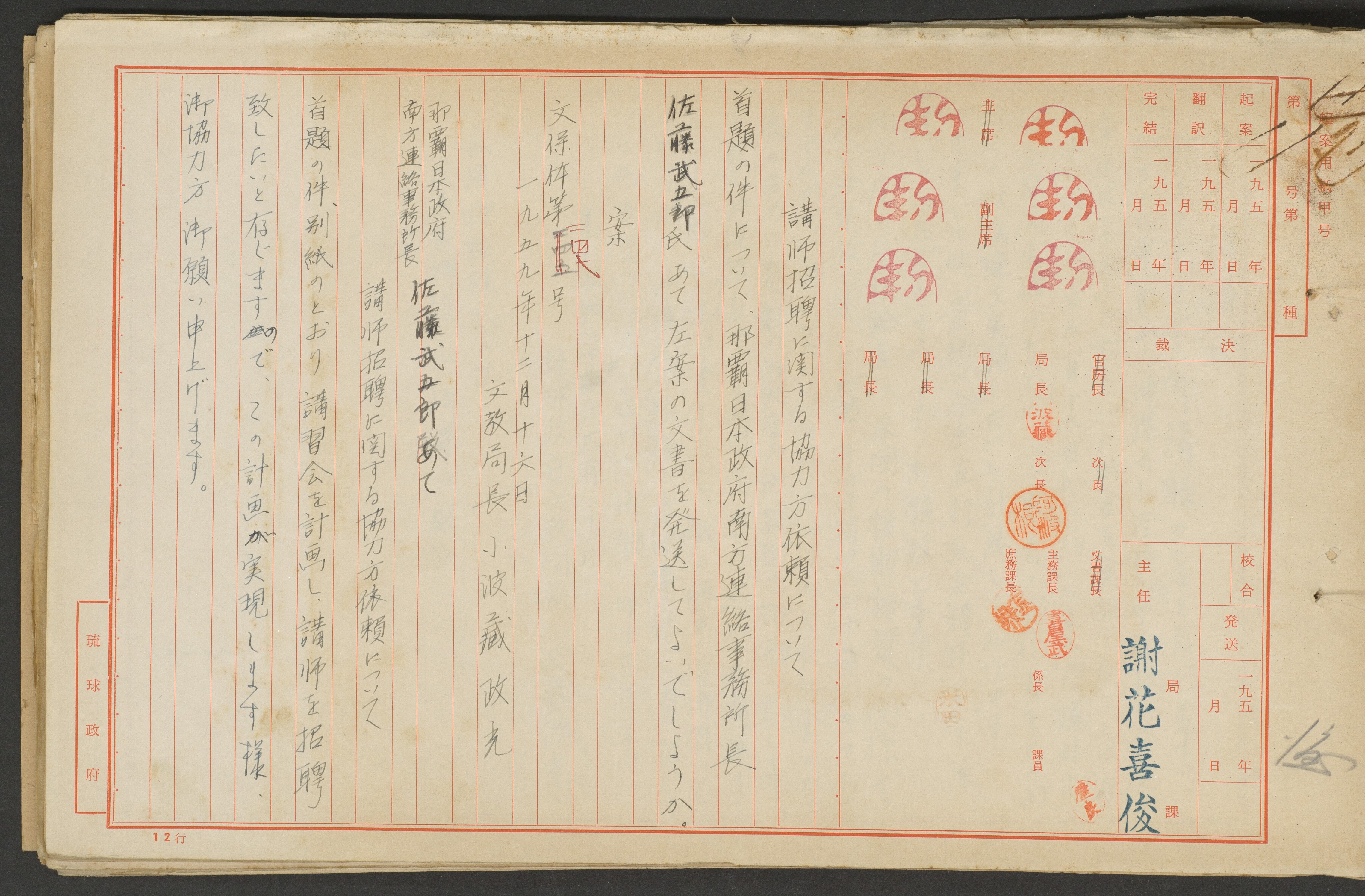

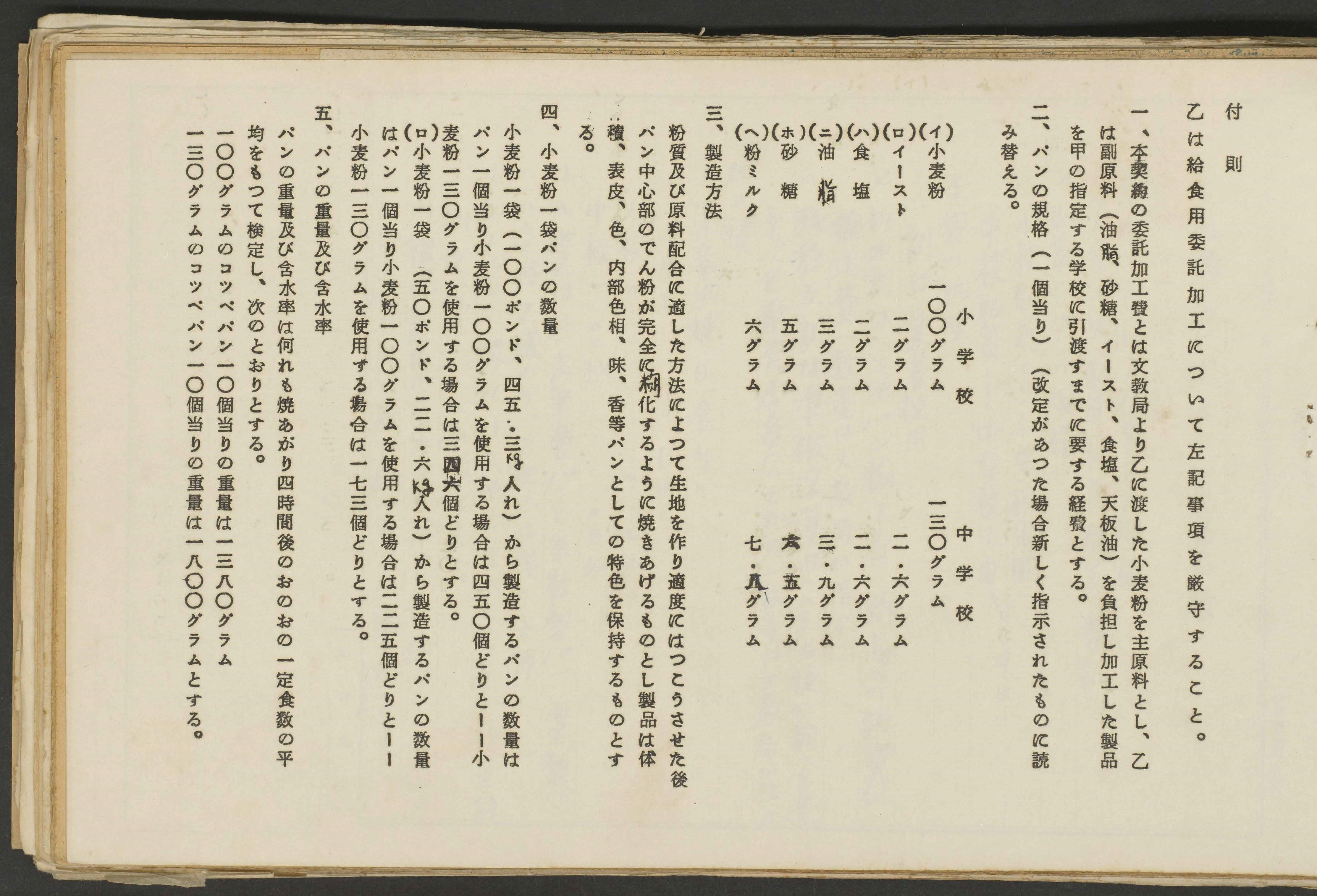

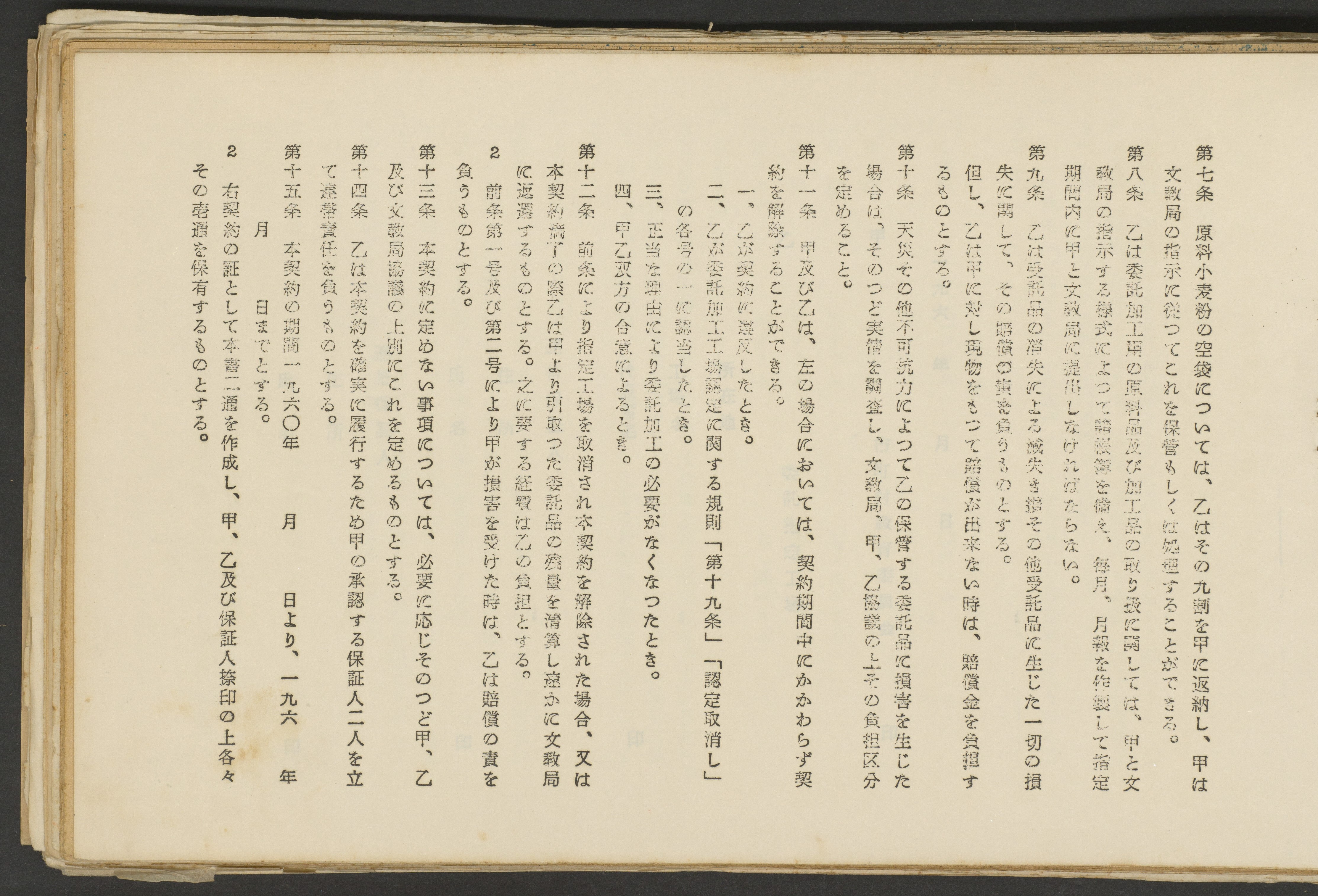

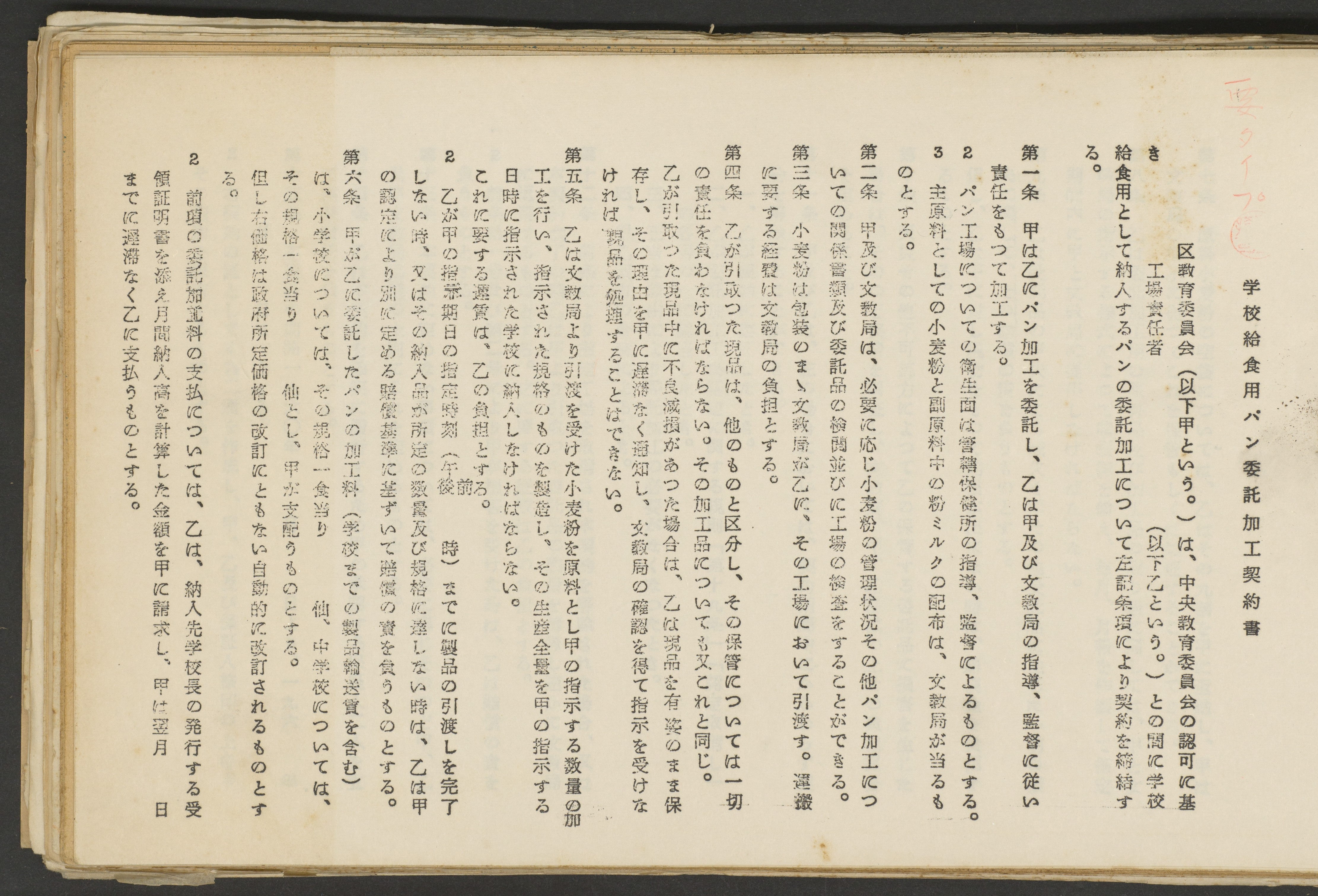

次に紹介する文書は、「学校給食用パン委託加工契約書」です。

|

|

|

日付の記載はありませんが、学校給食用のパン製造は中央教育委員会が認可した工場に委託され、 パンの規格、焼きあがり4時間後の平均の重さなど、細かに規定されたことがわかります。

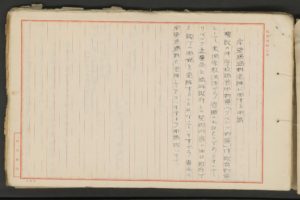

戸惑う学校現場への指導

パン製造の道筋はつくったものの、学校現場では初めてのパン給食です。そこで文教局長から教育長・区教委・学校長に宛てて、細かな指示が出されました。

下の文書は、1960年2月25日付の「パン給食の実施について」です。「待望のパン給食ではありましたが、各学校の受入態勢も十分整わないままに去る1月18日から実施しましたので各学校では大変困惑しておられることと思います」という導入に続き、「2月22日現在で、全琉20万児童生徒のうち352校の19万3,392人(97%)」に給食されるようになった実績が書かれています。

そして、「一日も早く受入態勢を完備していただいてパン給食が軌道にのり教育的に実施され、落ちつきの中で楽しいパン給食が毎日行われるよう念願し御協力をお願い致します」と、パンの配り方や食べ方の指導をしています。

|

|

例えば「三、パンとミルクの配り方」には、次のようにあります。

このほか、衛生面・パンの規格・リバック物資の横流し禁止などについても指導されています。

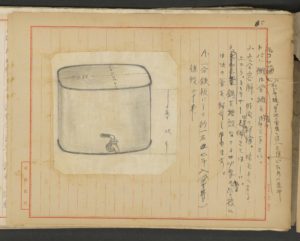

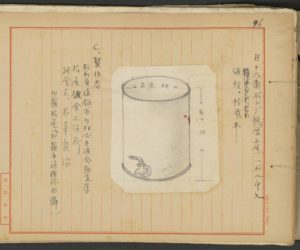

面白いのは、「十一、給食準備室の改善について」の「鍋を増設なさる必要のある学校には次の釜を紹介します」と書かれた、2種類のイラストです。

|

|

脱脂粉乳を溶かしてコップに注ぐ容器でしょうか、単位が「2尺」や「1石2斗入」などとなっており、時代を感じさせます。

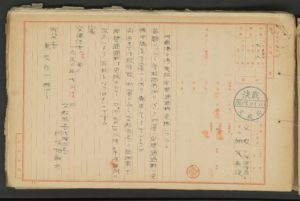

製パン工場の機材確保のために

小・中学校の全児童・生徒の数だけパンを製造するためには、さまざまな苦労がありました。

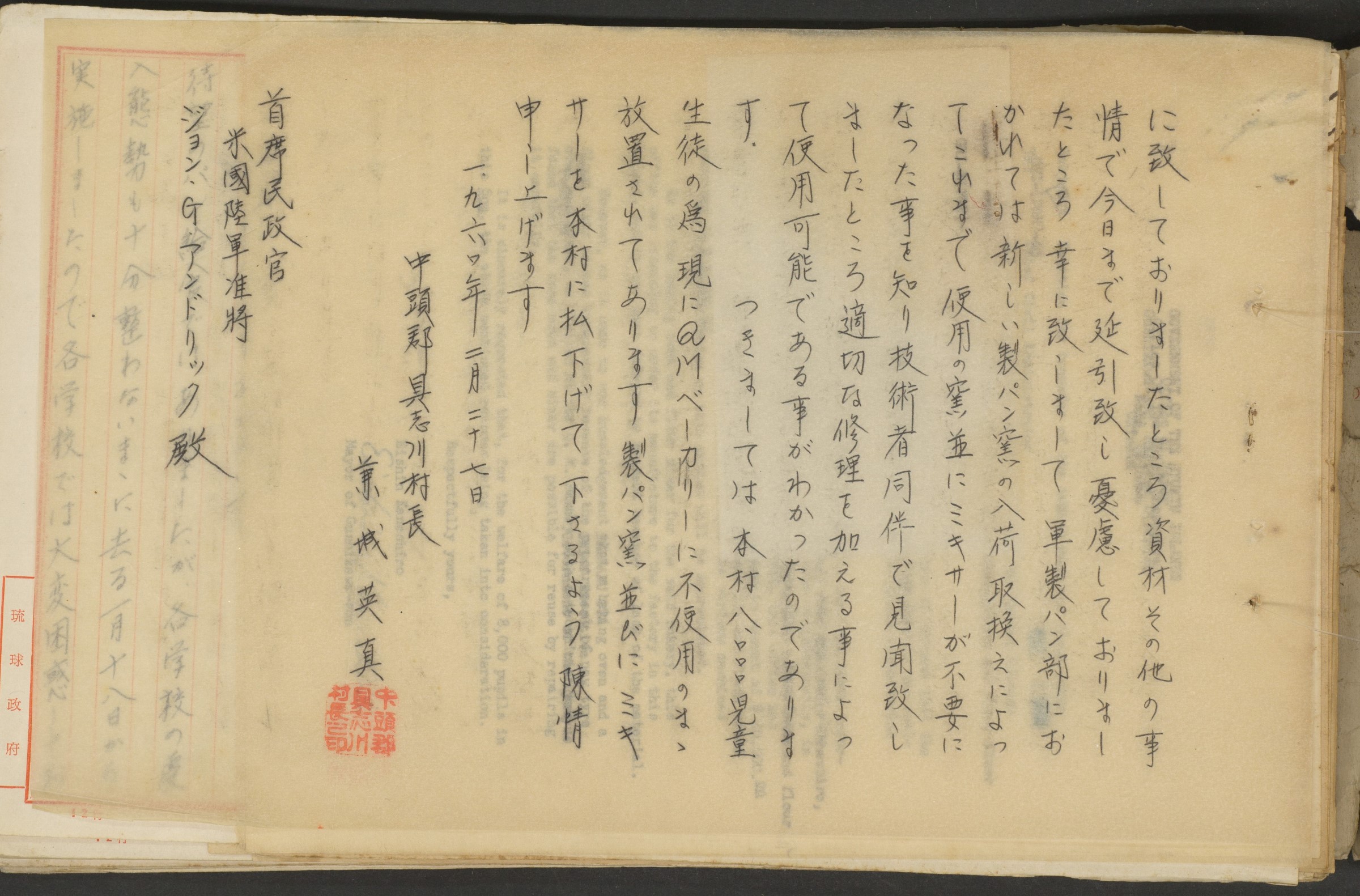

下の文書は、村内には製パン業者が1軒もなく、那覇地区の工場に依存するしかないことを危惧した中頭郡具志川村長の「パン焼窯並にミキサーの払下げについて陳情」です。1960年2月27日付で米国民政府(USCAR)に宛てたものです。

|

|

具志川村では、児童生徒に「上質新鮮なパンを供給するため」に、村の定例議会で製パン工場の設立を決め、「2万3百余弗の予算で設立する事になり既に6千弗の機械を発注」しましたが、「ミキサーは中古品を求めて経費の節減を計る」ことにしていました。

|

そんなとき、「軍製パン部におかれては新しい製パン窯の入荷取換えによってこれまで使用の窯並にミキサーが不要になった事を知り」、「本村8,000児童生徒の為、現にQMベーカリーに不使用のまま放置されてあります製パン窯並びにミキサーを本村に払下げ」てくれるよう陳情したわけです。 |

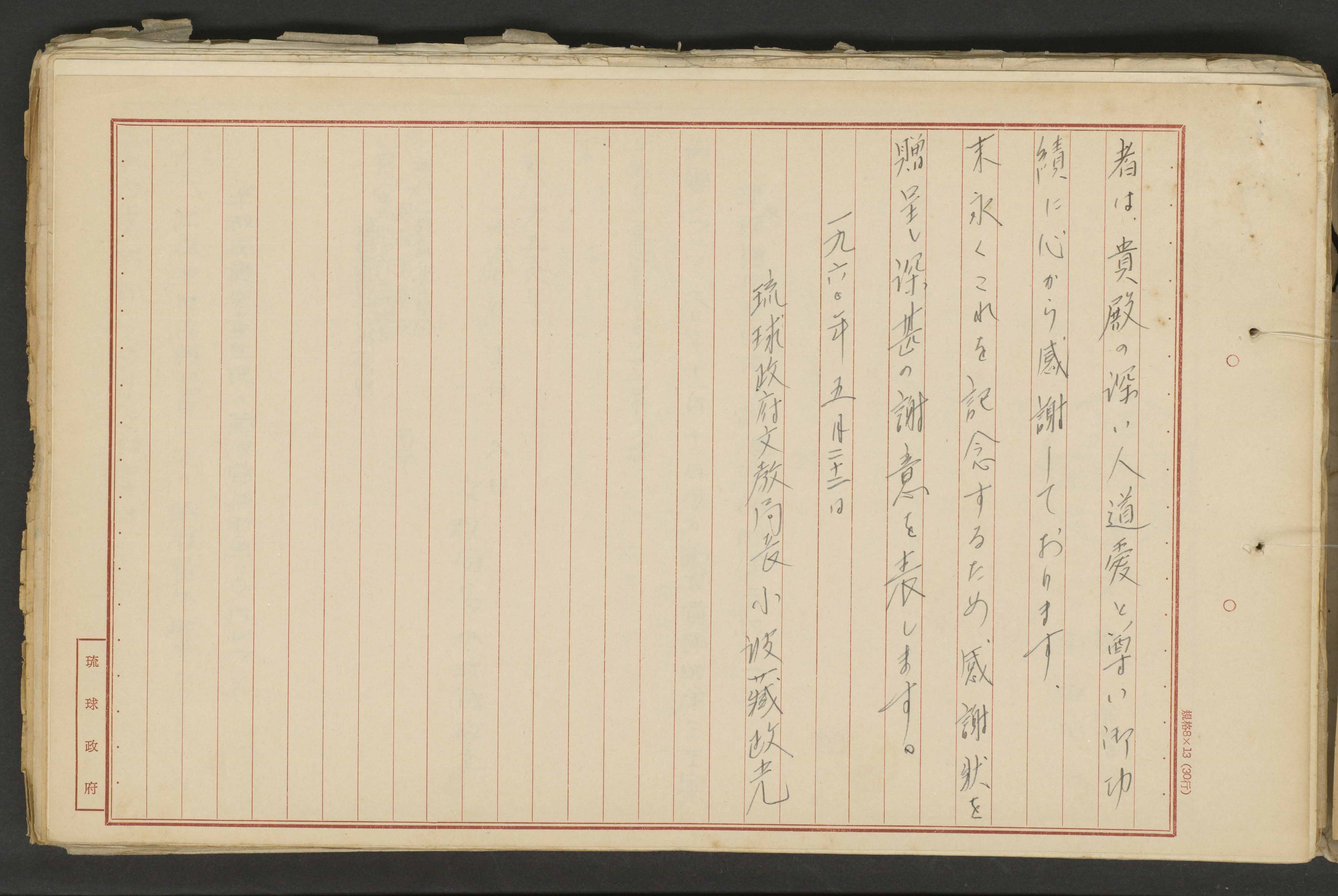

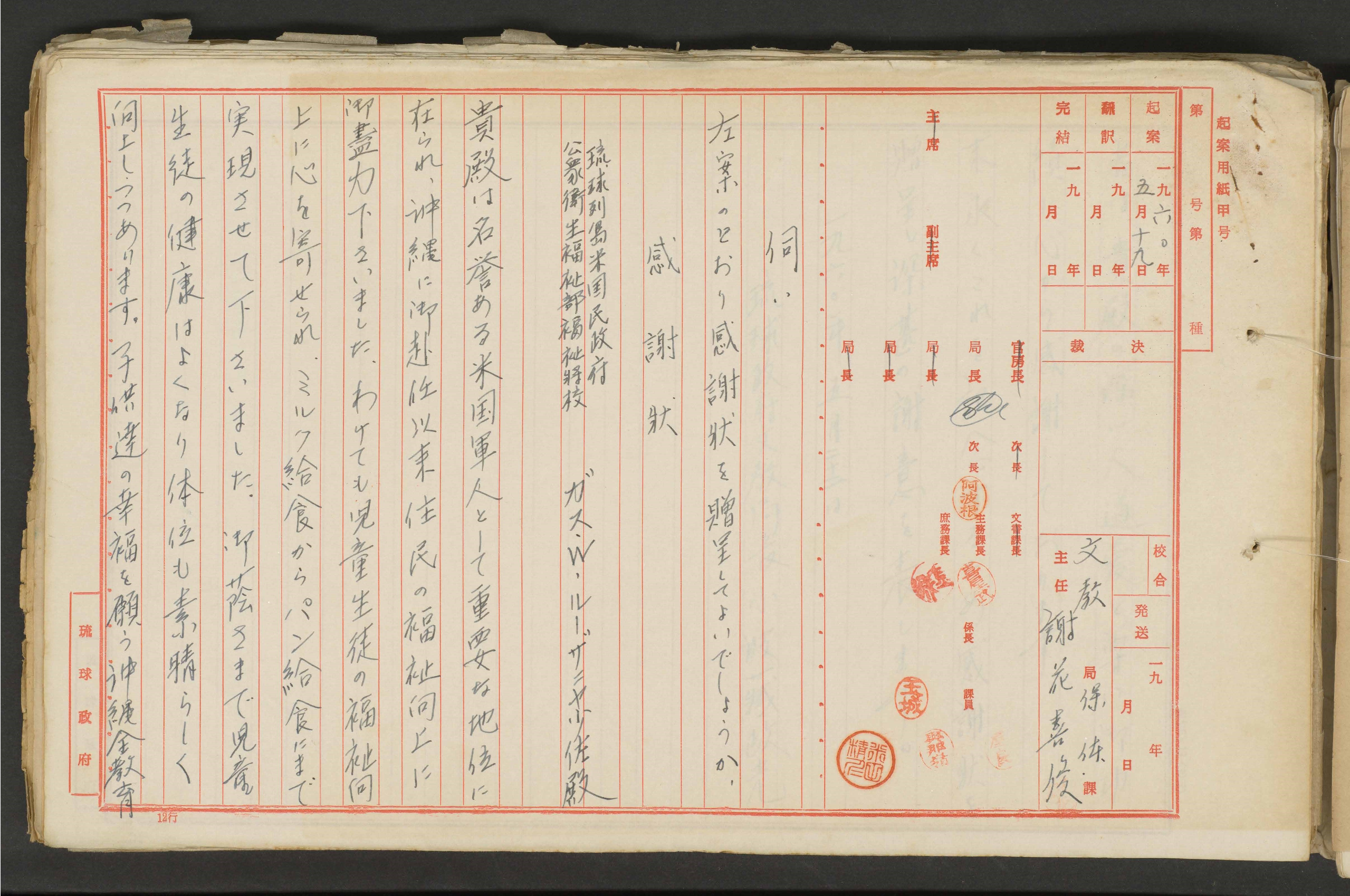

琉球政府文教局長からの感謝状

下の文書は、USCARの公衆衛生福祉部福祉将校に宛てて感謝状を贈呈するための伺書です。

「児童生徒の福祉向上に心を寄せられ、ミルク給食からパン給食にまで実現させて下さいました。御蔭さまで児童生徒の健康はよくなり体位も素晴らしく向上しつつあります」と感謝の言葉が綴られています。

|

|

感謝状の末尾に1960年5月22日とありますから、1月のパン給食の開始から4ヶ月後に感謝状の贈呈が検討されたことになります。

物資の運搬と保管の苦労

パン製造に関する苦労のほか、リバック物資の運搬や保管に関しても、苦労がありました。

下の文書「那覇港港湾施設・岸壁通過料免除について」は、1960年7月12日付で、文教局長から那覇市長に対して出されたものです。

|

|

「学校給食用物資(リバック物資)は救済物資として米国宗教団体から寄贈されたものでありまして、リバック委員会と琉球政府との契約内容の中に、政府でも総ての関税を免除することになっていますから」と、那覇市の岸壁通過料を免除してほしいと申請しています。「今までは政府扱い物資として、文教局長の証明書で岸壁通過料は免除されていた」ところ、7月1日以降、「市条例の改正により」有料となったためでした。

また、同年11月に文教局長が工務交通局長に宛てた下の文書「物資保管方依頼について」は、那覇港の港湾荷役料の負担をめぐるものです。

|

|

「学校給食用粉ミルク及びメリケン粉の年間需要量が膨大な量」になることで、「倉庫の保管料も莫大な金額」になります。「これまで物資の荷受けは軍港より受領しておりまして、べつに荷役料等はいらなかったのであります。然し」と、那覇商港への接岸により港湾荷役料が予算外に支出を余儀なくされている現状を懸念し、「政府予算の節減のうえから」、工務交通局が管轄する「資材集積所新倉庫」に学校給食用物資を保管するよう依頼しています。

これまでの物資の荷受けは軍港からで、荷役料は不要だったことや、大量の物資が運び込まれ1回の倉庫保管量が約2万袋(100ポンド入)になっていることなどもわかる、面白い文書です。

パン給食が子どもたちの成長に大きく寄与したことは想像できても、その裏側にあった原料の輸送や保管、パン製造の苦労などは、こういう文書を見なければなかなかわからないものです。

参考文献:山城昌輝「学校給食」『沖縄大百科事典 上』(沖縄タイムス社、1983年)

【関連資料】沖縄県公文書館 > 資料検索 > 映像 > 「TVウィークリー 第145週 リバック物資による学校給食計画」