利用者の声

自分史編集の仕事に活用(自分史執筆・編集者 南ふう)

自分史編集の仕事で「琉球政府の時代」を活用されている南ふうさんに、琉球政府文書の魅力やお気に入りの資料をご紹介いただきます。

自分史編集の仕事に活用

私は自分史編集の仕事をしていますが、「琉球政府の時代」がとても助けになっています。 最近の仕事でも大変助かりました。

1件はヤンバル(旧久志村安部)に住む94歳の女性で元教員の方。息子さんから「母の記憶があるうちに書いて欲しい」との依頼でした。ただ実際にお会いすると記憶はかなり薄れていて、ご子息と甥御さんからの話で記憶を補足しながらの作業でした。 まずは、彼女の履歴書を名護市教育委員会から取り寄せました。「名護教員訓練所」で教員免許をとったことは彼女からも聞きましたが、その年が1951年であることが履歴書から判明、そこからは「琉球政府の時代」の「目録検索」の出番です。

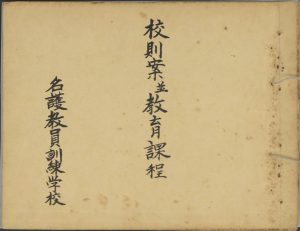

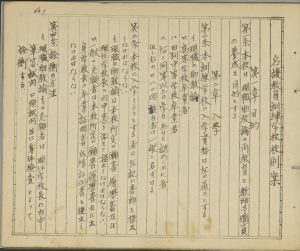

「教員訓練」で検索すると、『教員訓練学校学校要覧 1952年度』がヒットし、その簿冊で「訓練所」から「訓練学校」に昇格したことや、教員訓練学校と英語学校が沖縄の四ヶ所にあったことを知ることもできました。

・教員訓練学校学校要覧 1952年度(R00162659B)5頁~

|

|

彼女が、高等弁務官資金で設置される安部公民館の運営委員として関わっていたことは、『公民館に関する書類 1953年度~1957年度』(R00097974B)から拾えました。甥御さんが安部ダム建設のアルバイトをしたということで、これは「行政記録」から、安部ダムの落成式が1957年10月30日であったと裏が取れました。

戦後滅失した沖縄の戸籍がどのように再製されていったかの事情は、『情報 1952年12月以降』(R00085423B)に収録されている『情報』1954年度第6号を参考にして「戸籍整備法の公布」として書き記すことができました。

1960年のチリ津波被害で、東海岸でも被害があったことも詳しく知ることができました。『琉球のあゆみ 1960年7・8月合併号』の「チリ津波はこうして襲ってきた」には、各地の「浸水高と被害状況の表」があります。久志村では村全体で床上浸水91棟、橋の破壊1とあり、浸水高は楚久(2.3m)・杉田(2.3m)・大浦(2.1m)と記載されています。

・琉球のあゆみ 通巻19号(第3巻6号) やさしい政府だより 1960年7・8月合併号 16頁

|

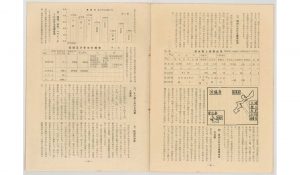

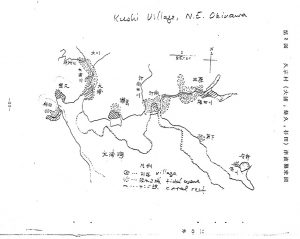

さらに詳しい調査結果が、米国側の簿冊『(0088-007) The Joint Tidal Wave Ad Hoc Committee. 津波合同特別委員会』にありました。津波から数ヶ月後の報告のような形の記事です。鮮明な画像ではありませんが、凡例で斜線部分が部落(village)、ドット部分が浸水区域(tided wave)となっており、久志村において、楚久・杉田・大浦だけでなく、瀬嵩・汀間・三原・兼下・安部にも浸水区域があることが分かりました。

|

1964年の東京オリンピックの聖火リレーのコースは、『(0099-002) Reference Paper Files, 1964: Tokyo Olympics.』に鮮明な図がありました。

・(0099-002) Reference Paper Files, 1964: Tokyo Olympics. 東京オリンピック 参考資料(0000044892)22頁

|

そのようにして、画像を使用する申請許可を得ながら、記憶の少ない方の自分史をなんとかまとめることができました。「琉球政府の時代」さまさまです。依頼主(ご子息)は、地域史にもなるとかなりの部数を印刷し、貰いに来る人が多いと喜んでくださっています。

もうひとつの事例は、久高島の96歳の方の自分史です。対照的にこの方のご記憶は驚くほど鮮明なのですが、やはり裏を取るのに琉政文書を活用しました。1960年代の久高小中学校の児童生徒数、久高馬天間の連絡船の頻度や料金などを補完することで、立体的になったと喜ばれました。

欲しい内容が含まれた文書を探し出すには少々コツや慣れが要りますが、「琉球政府の時代」、「琉政文書」の宝の山をいつも活用させていただいています。

自分史執筆・編集者 南ふう